试论中国药学史分期

摘 要 本文对中国药学史三大分期提出了独立于医学史分期以外的新的表述形式, 即中国远古药学史;中国中古本草学史;中国近、现代本草学与生药学合流史。具体分期原则和方法, 前两期主要从药物类属构成和药性理论两个方面定性与定量相结合予以判断, 后一期则注意到近、现代西方生药学对本草学的渗透和影响, 以及两种药学事买上并存与合流的状况而厘定的。

关键词 中国医药学;药学史分期;本草学史

一

最近几年间,我国医药学史有关论著的相继刊行, 传来了医药学史研究即将勃兴的信息。然而具体说来,医学史与药学史的研究极不平衡。学术界明显偏重于研究医学史,而疏于研究药学史。一方面,刊行的著述中,医学史方面占绝对优势;另一方面, 医学史著述中均竭尽其能地收录药学史资料, 从现象上看,似乎医、药学史并论亦并重,而实质上药学史料的收录,只是从属和服务于医学史,它不可能实际构成完整的药学史。这表明, 药学史研究的相形见绌是客观存在的。

关于药学史分期的状况,由于药学史料多半裹入医学史和医药学史合论的著作中,因而可以认为,药学史分期的方法之一是依从医学史分期的。这种依从性分期方法,不可能使药学史分期由医学史分期中游离出来,爰毫无学术价值。薛愚先生曾致力于药学史分期的探讨和尝试,他在《中国药学史料》一书自序中指出:“关于中国药学史分期问题, 我们大胆地根据我国几部重要本草著作而分期。对环绕这几部著作的前前后后有关药物的著作加以叙述”[1]。这一分期方法迈出了药学史独立分期的第一步。其值得称道之处在于,宣告了医学史分期大包大揽过程的终结。不过, 拜读薛著之余,仍有不尽完善之感,故不揣鄙陋,就药学史分期的有关问题谈几点意见和看法。

二

薛著总体上把药学史划分为三大时期,即:①中国古代药学史;②中国中古时期药学史;③中国近代药学史。这种总体上划分三大时期的构想,基本上是可取的, 但对每一时期的文字表述和具体划定原则有必要予以商榷。

一般说来, 药学史每一分期的文字表述,应当给出该时期药学发展的基本特征,显示出一时期与它时期的本质区别,即一时期的阶段性。这里强调阶段性,是药学史分期所要求的。它与药学史发展的连续性并不矛盾,而是相辅相成的。似可看出,薛著设置的三大时期,在表述上缺乏阶段性特征应有的鲜明性和清晰性。那么,是否可以如下表述呢:即①中国远古药学史;②中国中古本草学史;③中国近、现代本草学与生药学合流史。在具体阐述如此分期的原则和做法之前, 需要指出,我国药学史的发展,客观上受到多种因素的制约和影响。确定药学史分期,有必要对这些制约和影响因素进行全面考察,动态地把握其中起主导作用的因素,把握由此引起的药学史发展的重大转折时期和重要事件,借以对药学史各大发展时期做出科学的判断。那种以我国历史上几部重要的本草学著作结合各自的成书年代作为药学史断代的分界线的做法,好象既说得通,又简便易行。其实不然,稍加分析即可觉察到,这种分期原则对药学史总体大分期来说有很大的局限性。其理由有三:本草学特定的含义决定着本草学著作只能赖以反映本草学发展史, 不可能由其覆盖整个药学发展史;没有本草学著作流传的历史时期未必不是药学发展的重要时期;若无本质区别, 并不是历代重要的本草学著作都能成为药学史总分期的典型界标。

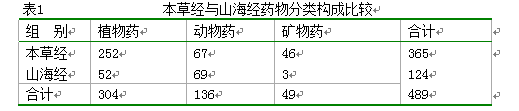

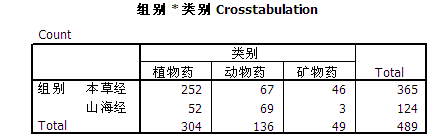

经过以上分析后,现在回到我们的药学史分期上来。从字面上看, 我们的分期与薛著无什么明显区别,如果基于各自的分期, 明确具体的分期原则和方法,就会发现一些较大的差别。我们确定的中国远古药学史这一时期的基本特征是:①在药物类属构成上, 以动物药为主,植物药为辅。动物药应用比较广泛, 相应的植物药使用尚不普遍。②对药性的认识非常肤浅,有关记载是零散的、不系统的,未能形成完整的药性理论,因而不可能存在药性理论自圆其说的逻辑推演系统。这两个方面是有机联系在一起的,共同表征着我国药学发展的初始水平。应当承认,以药物类属构成情况作为早期药学史分期的一项重要指标,的确是一次大胆的尝试。不过,这种分期方法不是随意杜撰的,有必要详细加以论证。以《本草经》为例, 全书共载录物药365种。其中,植物药252种、动物药67种、矿物药46种,各自的百分率依次是69%、18%和13%,植物药是动物药的3.76倍。足见《本草经》中植物药占绝对优势。以此可以推断,《本草经》形成时代植物药应用相当广泛。正因如此,我国药物学大致自《本草经》始, 得称 “本草” 之名。那么,《本草经》以前的药物类属构成情况如何呢?由于迄今未能发现早于《本草经》成书的药学专书,可以借助早于《本草经》的其他现存书籍中的药学史料来稽考。

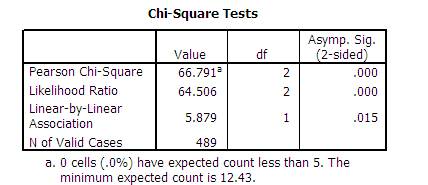

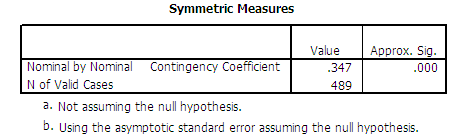

《山海经》是学术界公认的先于《本草经》成书的,书中记录了大量的药学史料。书中的载药总量虽不会囊括其记录时代已被认识的所有药物, 然由于载药数量之多,类属收录之广,故这些药物类属的百分率可以反映该书记录时代已被认识药物的总体构成情况。《山海经》所载药物的统计数字,各家均有差异,但动物药多于植物药则是一致的。为了便于比较,同时避免对各统计数据的取舍随心所欲,我们把薛愚、王范之、张赞臣、陈维养、姒元翼、赵璞珊、马伯英诸先生的统计结果一并取来[1-7],求出均数,得《山海经》药物总数128种。其中,植物药52种、动物药69种、矿物药3种、待考药4种。对于少数特考药物, 可以认为它们在不同类属药物中的分布几率是均等的,加之数量少, 因而对各类属药物百分率的求算结果影响甚微,遂可忽略不计。这样,《山海经》中植物药、动物药和矿物药各自的百分率依次是42%、56%、2%。动物药是植物药的1.33倍。以此组数据与《本草经》直观对照, 不难看出, 《山海经》中动物药居多, 植物药明显少于动物药,而《本草经》则恰恰相反,植物药占绝对优势, 动物药却未及植物药的三分之一,《本草经》中动、植物药的百分率与《山海经》中的相比均发生了明显变化。为了深入考察植物药、动物药和矿物药各自百分率的变化规律,揭示量变中质的规定性,我们引入了定量分析的方法,采用多列率的X2检验,用SPSS软件测度了《山海经》与《本草经》植物药、动物药和矿物药构成的差异性,统计结果如下:

X2=66.791;p=0.000

结果说明,两书植物药、动物药、矿物药构成比较,X2=66.791;p=0.000,差异非常显著。有力地支持了上述分析结论。现在可以认定,我国药学史在初始阶段,经历了以动物药为主的发展时期,《山海经》中药学史料便是该时期的集中写照,大致自《本草经》始,转入植物药为主的发展时期。药学史的这一重大转折,并不是稍纵即逝的偶然现象,而是社会生产力水平干预的必然过程。如所周知,人类社会曾经历由狩猎到农耕两大时期。在狩猎时期,人们主要以猎食动物为生,自然获取大量动物药用的经验。进入农耕时期,植物药用的经验开始积累,同时,动物药用的经验仍然不断累加,致使进入农耕时期后较长一段时间里,继续保持着以动物药为主治疗疾病的状态。这些药用经验先是口耳相传,到《山海经》撰写之时,始做较完整的文字记载。这一药学发展过程,是治药史者必须正视的史实。因此似可断言,以药物类属构成作为早期药学史分期的一个客观指标,不但是可行的,而且是必不可少的。关了这一时期药性理论的情况,只是在晚期才有了萌芽。从《山海经》中仅发现个别药物有性味的零星记载,如帝台之浆“甚寒而清”,苦辛、鸡谷、无名木等“其味酸甘”,总之,由这些支离破碎的记载中可以窥见药性理论之一斑。

三

我们从药物类属构成和药性两个方面明确了远古药学史分期的基本原则和方法,这对本草学史来说是同样适用的。不过,在具体内客上, 两期之间已有根本性差别。处于本草学史阶段,凡综合性的药学专书中,均以植物药占绝对优势。经统计,《唐本草》、《证类本草》和《本草纲目》等本草大作的药物类属构成比与《本草经》相差无几。它们的构成比为:植物药61-69%、动物药18-24%、矿物药13-16%。植物药都是动物药的三倍有余。根据这一数据和药书均以“ 本草”命名, 将该时期以本草学史相称,似乎更能突出该时期区别于其他时期的规律和特征。药性理论方面,本草学时期已经形成了完整的理论推演系统。诸如性味、归经、升降浮沉、用药七情、有毒无毒等, 被这一时期的历代医家奉为临证用药的规矩准绳。这些理论的基本框架,来自《本草经》和《内经》。对于《本草经》中的药性理论,人们比较熟悉和重视,而对《内经》中的有关论述探讨不够,估价不足,大概认为它是医书之故吧。其实,《内经》中不乏药性理论的系统内容,只不过是这些内容不够集中,散见于各篇而已。通过对比分析可以确认,在药性理论方面,《本草经》论述比较概括,不便掌握具体的说理和运用方法,《内经》则论述较为详细,切合实际应用。两者互为补充,可谓同开本草学药性理论之先河。金元和明清时期对药性理论的运用和发挥均以两书为渊薮,充分肯定了两书的药性理论具有同等重要的学术地位和价值。后世虽续有补充和阐发,但两书确立的药性理论的基木内核没有根本改变,且一直沿用至今。

由于有籍可考, 我国本草学史的形成和发展脉络比较清晰。《本草经》作为现存第一部本草学著作,纳入本草学前期是不妥的,从药学史大分期角度,理应把它放到本草学史里来介绍。至于把张仲景对药学的贡献放在总分期的第一阶段来讨论,恐怕是相去更远了。

四

笔者所说的药学史第三期是“中国近、现代本草学与生药学合流史”,这种提法似乎不够地道。实际上,这是药学史面临重大转折的过渡时期,即药学史沿革的中界状态。在没有出现质变性分期之前,看来还不得不使用这种不地道的表述。我们知道,在我国药学漫长的发展过程中,有着悠久的中外药学交流的历史。历次外来药物的输人,都以嵌入中医药性理论的框架之中而告结束。自世纪中叶以来,情况逐渐发生变化,西方药学以特殊的方式传入我国,并定居下来。国内一些学者转向学习药物化学和药理学等生药学知识,并用这些生药学知识研究本草学。相继问世的药学专书中,本草学与生药学合著化现象有增无减。两门药学的沟通和渗透, 潜移默化地改变着本草学流传的固有模式,同时也改变着生药学本身。两种药学的并存和相互影响,一方面促进了我国药学的发展,另一方面冲击着传统药性理论,使本草学陷入前所未遇的窘境。近三十余年来,本草学与生药学合流化趋势变本加厉,已渗透到全国统编《中药学》教材、《中药大辞典》和《中华本草》等较权威的中药著作中。可见, 这是学术界不容忽视和回避的药学发展过渡时期,即本草学与生药学合流的特殊发展时期。我们明确地以“近现代本草学与生药学合流史”来表述这一时期,旨在正视它,以期引起学术界的普遍关注。

史学研究应当坚持古为今用的原则,对药学史及其分期的研究也不应例外。显然, 加强药学史特别是近、现代药学史的研究有着十分重要的现实意义。近代以来, 一直存在着本草学向何处发展的问题,当前,这个问题更加尖锐地摆在人们面前。1998年由国家中医药管理局组织编撰的大型《中华本草》, 无疑是对药学史深刻反思后采取的实际步骤。《中华本草》开宗明义, 是要坚持本草学自身的发展规律和方向,那么,客观出现的本草学与生药学合流应当怎样认识和评价?它是我国药学史中的偶然事件,还是必经过程?两种药学并存与合流的将来趋势如何?凡此种种,相信通过药学史及其分期的探讨, 有助于做出合理地解答, 并正确地指示我国药学发展的未来。

参考文献

薛愚.中国药学史料,北京:人民卫生出版社,1984:35

王范之.从《山海经》的药物作用来看先秦时代的疾病情况,医学史与保健组织,1957,(3):187

张赞臣.我国历代本草的编辑,中华医史杂志,1955,(1):3

陈维养.从医学史角度试论《山海经》,中华医史杂志,1962,48(7):473

姒元翼.中国医学史,北京:人民卫生出版社,1984:12

赵璞珊.山海经新探,成都:四川省社会科学院出版社,1986:264

马伯英.《山海经》中药物记载的再评介,中医药学报,1984,(4):7

原文发表在《中国医药学报》1988年第四期

九九中医资讯网(www.99zyzx.cn)

没有评论